1937년 일본정부는 7월 7일에는 노구교(蘆溝橋) 사건을 일으켜 중국과의 전면 전쟁을 시작한다. 이런 일본 군부의 광분을 보고 뜻 있는 지식인들은 일제의 야욕이 중국대륙을 삼키는 것에 그치지 않고 장차는 필시 영국이나 미국과 일전을 벌이다 패망하리라는 것을 예견하게 된다. 특히 일본에 와서 살던 영국이나 미국 등 서구인들의 시각에는 그런 조짐이 명백하게 보였던 모양이다. 그래서 그들 중에는 일본 내에서의 생활을 정리해 미리 본국으로 귀국하는 이들이 많게 되었는데 그런 상황 속에서 간송은 뜻밖의 행운을 만난다.

보화각(葆華閣) 설립과 활발한 수집

존 개스비(Sir. John Gadsby)라는 영국 변호사가 동경에서 살면서 수십 년 동안 최고급 고려청자만을 수집해 그 수장이 당대 제일의 수준을 자랑하고 있었는데 그가 일본을 떠나면서 이를 모두 간송에게 넘겨주었기 때문이다. 간송이 1937년 정축 2월에 개스비 수장품을 일괄 인수하게 되자 이제 간송의 고려자기 수장은 질적으로 세계 제일을 자랑할 만 하게 되었다. 국보 65호 〈청자기린유개향로(靑磁麒麟有蓋香爐)〉, 국보 66호 〈청자상감연지원앙문정병(靑磁象嵌柳竹蓮蘆鴛鴦文淨甁)〉, 국보 74호 〈청자오리형연적(靑磁鴨形硯滴)〉, 국보 270호 〈청자모자원숭이형연적(靑磁母子猿形硯滴)〉등 각종 접시와 대접, 사발, 유병(油甁), 향합, 주배(酒杯), 다종(茶鍾) 등 모든 기종(器鍾)을 망라하는 것이었다.

이에 간송의 우리 문화재 수장은 착실하게 수집해 온 서화전적과 함께 질량면에서 가히 당대 제일이라 하지 않을 수 없게 되었다. 겨우 32세의 나이에 우리 문화재의 최고 정수만을 수집하는 대업을 이루어 낸 것이다. 이 기적을 이루어 내기 위해 간송은 십만 석 재산의 소출을 다 투입하는 것은 물론 개스비 수장품의 인수 때에는 충남 공주 소재 5천석지기 전답을 모두 처분해야 하는 재정적인 손실을 감내해야만 했다.

그런데 일본은 중국침공을 본격화하면서 조선을 병참기지화하고 조선인을 전선에 투입시키기 위해 1938년 2월에는 조선육군특별지원병제도를 창설하여 젊은이들의 지원입대를 강요하고 3월에는 조선교육령을 개정 공포해 중등학교에서 조선어 과목을 폐지한다. 이렇게 철저하게 우리 문화를 말살하는 강압정치를 진행해 가자 간송은 이에 맞설 새로운 계획을 세운다.

북단장 안에 사립박물관을 세워 이제까지 수집해 온 우리 문화재의 정수를 보관 전시하며 그의 연구를 통해 우리 문화의 단절을 막고 우리 민족에게 민족적 자긍심을 심어 주자는 것이었다. 이미 전시체제로 돌입하여 갖가지 물자 통제가 행해지고 서울로의 양곡반입도 통제되던 그런 상황에서 근대식 박물관 건물을 짓기로 작정했으니 간송의 문화적 항일의지가 어떠했었는지 대강 짐작할 수 있다.

서울에 소개령(疏開令)이 내려져 인부와 식량을 구할 수 없었으므로 왕십리, 답십리, 송파와 창동 등 서울 주변 소작인들이 도시락을 싸가지고 새벽참에 와서 공사일을 돕고 저녁에 돌아가는 방법으로 공사를 진행했다고 한다. 그럼에도 불구하고 간송은 일제의 까다로운 통제를 무시하듯 이태리에서 대리석을 수입해다 계단을 장식하고 진열실 바닥은 쪽나무 판자로 마루를 까는 등 호사를 극하고 오사카(大阪) 야마나카상회(山中商會)에 주문하여 중국 상해에서 만들어진 화류진열장을 들여다 놓았다.

보화각 건물은 조선인 건축가인 박길룡(朴吉龍, 1898~1943)이 설계했다. 박길룡은 1920년 경성 공업전문학교(서울공대 전신)를 졸업하고 조선총독부 기사를 거쳐 1932년 7월에 종로구 예지동에 개인건축사무소를 차리고 있었다. 비슷한 시기에 화신백화점도 설계했으니 보화각은 조선인 건축가가 설계한 서양식건축물 중 가장 초기에 속하는 것이라 하겠다.

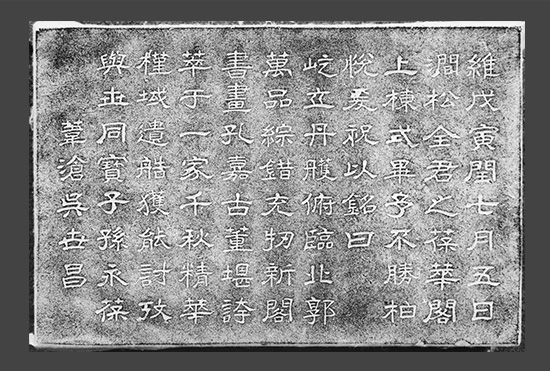

드디어 1938년 윤 7월 5일에 우리나라 초유의 사립박물관인 보화각(葆華閣)이 상량식을 치루게 된다. 이미 75세의 고령이던 위창은 생전에 이런 경사를 보게 되니 더없이 기꺼워 정초명(定礎銘)을 지었다.

이미 보화각이란 이름은 미리 지어 놓았던 듯 이 정초명에 벌써 보화각이란 이름을 쓰고 있는데 집이 완공된 뒤에 곧 바로 위창은 〈보화각(葆華閣)〉의 현판을 전서로 써서 걸게 하니 현재 걸려 있는 보화각 현판이 그것이다. 보화각을 짓는 동안 간송은 무시로 나와 직접 감독하였던 듯 그 시절의 사진이 남아 있다.

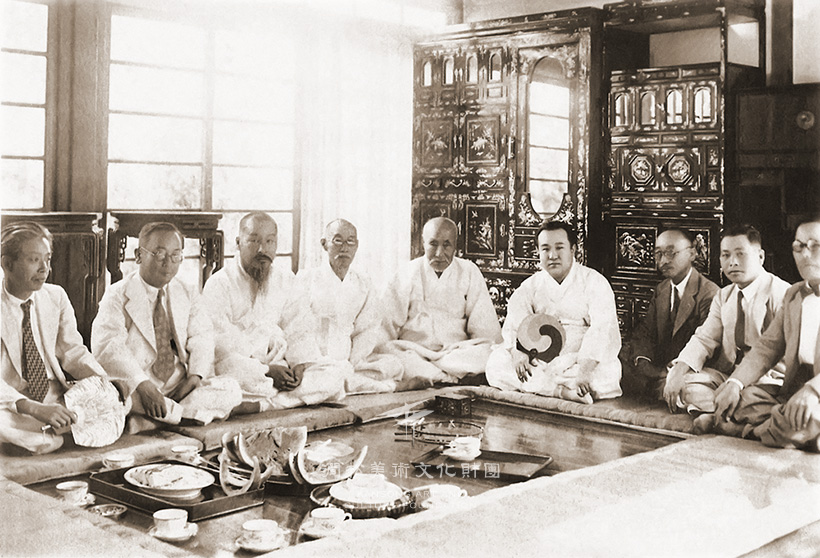

보화각이 완공되어 산뜻한 위용을 드러낸 뒤에 그 개관을 경축하는 조촐한 기념식이 거행되었던 듯 청전(靑田) 이상범(李象範, 1897~1972), 월탄(月灘) 박종화(朴鍾和, 1900~1981), 춘곡(春谷) 고희동(高羲東, 1886~1965), 석정(石汀) 안종원(安鍾元, 1874~1951), 위창(葦滄) 오세창(吳世昌, 1864~1953), 간송, 박종목(朴鍾穆), 심산(沁山) 노수현(盧壽鉉, 1899~1978), 이순황 등이 북단장 사랑에서 합좌(合座)한 사진과 이들이 보화각 앞에서 기념 촬영한 사진이 남아 있다.

이 해 간송은 플레장이 살던 양관 옆에 일자 집의 작은 한식 기와집 한 채를 짓고 북단장으로 이주해 오게 되는데 식구들은 배오개 본댁에서 수시로 내왕했다 한다. 당시로는 심심산골에 있는 호젓한 외딴집이라서 생활하기에 불편했기 때문에 그러했다.

보화각 설립 이후에 간송은 더욱 문화재 수집에 박차를 가하여 이해 6월 11일에는 조선에서 살다가 일본으로 돌아가 사는 일본인 골동 수집가 11인의 애장품을 가지고 와서 경성미술구락부(京城美術俱樂部)에서 경매를 개최하게 되는데 간송은 여기서도 일급문화재들을 중가로 구입해 들인다.